- Même problème

- Déjà posée plusieurs fois

- Pas sûr

chargement des résultats

chargement des résultats

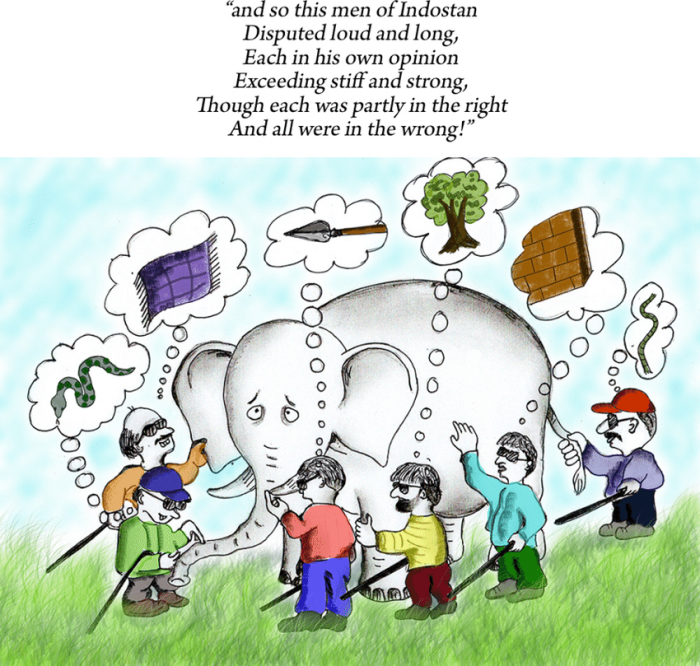

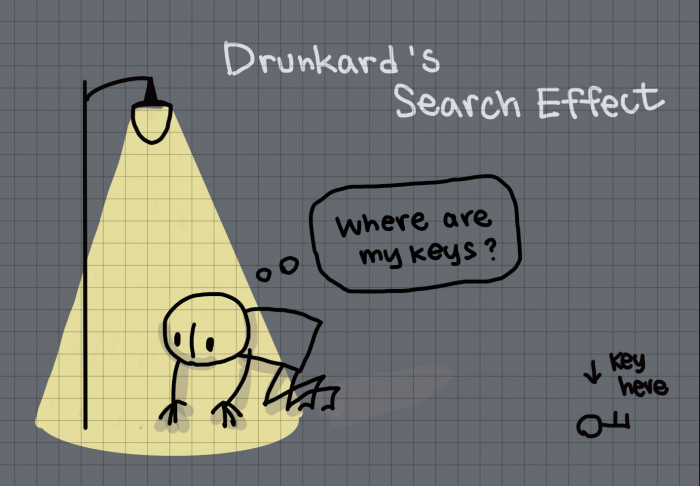

MÉTAPHORE 2: Le bourré qui cherche ses clés sous le lampadaire J'utilise cette métaphore surtout dans des situations où les équipes mentionnent que personne ne s'est plaint Les typiques: "On n'a jamais eu de feedback dessus. Pourquoi faire de la recherche ?" "Tout marche très bien"

MÉTAPHORE 2: Le bourré qui cherche ses clés sous le lampadaire J'utilise cette métaphore surtout dans des situations où les équipes mentionnent que personne ne s'est plaint Les typiques: "On n'a jamais eu de feedback dessus. Pourquoi faire de la recherche ?" "Tout marche très bien"

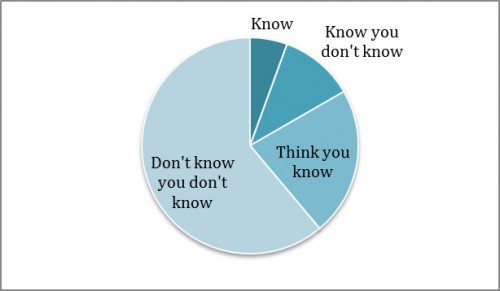

MÉTAPHORE 3: you don't know what you don't know A utiliser en combinaison des deux autres situations pour visualiser la connaissance lors d'un workshop, ou lorsque vous êtes dans des équipes un peu plus matures en research et qui commence à prendre confiance dans la research. (J'observe qu'après un certain niveau certaines équipes ne cherchent pus à apprendre et croient connaître) Donc lors d'un workshop j'utilise cela avec un tableau d'hypothèses priorisées par niveau de preuves déjà existantes. Dans un Figjam lorsque vous dezoomez cela permet de comparer entre ce que l'on connait et ne connait pas. Très efficace pour rester humble.

MÉTAPHORE 3: you don't know what you don't know A utiliser en combinaison des deux autres situations pour visualiser la connaissance lors d'un workshop, ou lorsque vous êtes dans des équipes un peu plus matures en research et qui commence à prendre confiance dans la research. (J'observe qu'après un certain niveau certaines équipes ne cherchent pus à apprendre et croient connaître) Donc lors d'un workshop j'utilise cela avec un tableau d'hypothèses priorisées par niveau de preuves déjà existantes. Dans un Figjam lorsque vous dezoomez cela permet de comparer entre ce que l'on connait et ne connait pas. Très efficace pour rester humble.

Je pense que j'observe pas mal le niveau d'ouverture des gens avec qui je collabore. Ça se voit immédiatement quand quelqu'un est très directif, du style "Je veux que tu fasses ABC et c'est tout. Je ne veux pas savoir ce que tu penses de D". Ça se ressent très vite. Si tu peux estimer,peut-être sur un spectre, l'ouverture des gens avec qui tu travailles, c'est un très bon début. Il faut savoir où tu te trouves si tu veux bouger. Puis par la suite, savoir ce qui est important pour ces gens-là. Je pense que l'idée, c'est toujours d'apporter de la valeur dans un premier temps. Si tu apportes de la valeur, les gens ont l'impression que tu peux transposer ce même exercice à un autre sujet. C'est comme des stars qui deviennent connues en chantant et qui font une marque de vêtements. Pour une raison ou pour une autre, c'est crédible pour les gens qu’ils sont compétents aussi dans ce domaine. C'est un biais que l'on a mais dans un premier temps je pense qu'il faut déjà bien faire, peut être avec le peu que tu as et ensuite demander : "Est-ce que vous êtes satisfait avec ce que je fais là ? Je pense que je pourrais être encore plus utile sur tel ou tel sujet". Sincèrement, c'est ma façon d'approcher le truc. Vraiment, sans sournoiserie, sans manipulation. J'essaye vraiment d'aider. Quand c'est sincère et quand c'est présenté comme ça, les gens te voient moins comme quelqu'un de louche ou qui cache des choses. Je pense que je peux aider et que ce serait du gâchis de ne pas m'écouter, en tout cas même deux minutes sur telle ou telle chose. D'expériences en expérience tu as ces parties que tu grappilles pour avancer. Mais je pense qu'il faut vouloir aider. Il faut être sincère et vouloir être utile. C'est un état d'esprit qui doit t’animer ! Et il ne faut pas se laisser être emporté dans la direction du vent.

Il y a un exercice incontournable que je réalise à chaque projet et qui a une valeur inestimable. Je suis entrain d’écrire un article justement à ce sujet, donc j’essaierai d’être clair et concis, puis je joindrai un lien vers l’article complet si nécessaire. Cet exercice est une version modifiée du KWHL Chart. Un tableau utilisé en phase préparatoire de recherche pour mettre à plat ce qu’on sait ( Know), ce qu’on veut savoir ( Want), comment nous allons l’apprendre ( How), et pour finir ce que nous avons appris ( Learned). C’est plutôt simple, dans un premier temps, je vais collecter de la donnée secondaire (données existantes, effort de recherche précédents et leurs apprentissages, …) Après avoir consommé cette donnée, je vais faire un bilan sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, j e vais essayer de le faire avec toutes les personnes impliquées dans le projet. Le fait de dire à voix haute ce qu’on sait et ce qu’on ne sait pas, injecte une bonne dose d'humilité dans l’équipe. A partir de ce moment tout le monde part sur un même pied d'égalité, et on peut admettre les choses qu'on ne connaît pas, sans peur d’être jugé. Ce bilan de connaissances, je le considère comme étant ma responsabilité et ça rejoint le premier sujet dont on parlait, à savoir le fait de posséder un sujet ou de prendre la responsabilité de quelque chose. J'estime que c'est à moi de réunir et de guider. Je le vois comme ça le rôle de product designer ou de designer en général. Quand c'est possible, je le fais avec des personnes de l'analytics, du business, tout ceux qui font partie du product management ... Tous ceux qui détiennent une connaissance sont les bienvenus. Par contre, quand ce n'est pas possible, je pars d'un document et puis après ça va partir en mail et en requête de données. J'essaye de rédiger des questions et ensuite de les envoyer. Pour les questions j'essaye de ne pas demander de données trop spécifiques. J'essaye de poser des questions en premier lieu afin de laisser les gens qui travaillent avec moi réfléchir. Par exemple : "Je veux telle donnée précisément, je veux tels chiffres...". En lisant la question "Est-ce que cette fonctionnalité est utilisée ?", chez quelqu’un ça peut déclencher encore d'autres questions que moi je ne me serais pas posées. Une personne pourrait penser à d'autres metrics, d'autres choses intéressantes à relever ou d'autres questions à poser encore à quelqu'un d'autre. En recherche, rien ne vaut une question bien posée ! La quantité et la qualité d’information qu'on peut tirer d'une bonne question est magique ! Je pense que c'est très important de laisser l'intelligence des gens avec qui on travaille nous aider. Au final je pense qu'ils détiennent une info qu'on n'a pas. C'est bien pour ça que l'on travaille ensemble et parfois on peut passer à côté de choses si on est trop spécifique dans nos demandes.

Ce qui manque actuellement et ce que j'aimerais voir se développer, c'est une culture de challenge entre les chercheurs, similaire à celle des designers. Les chercheurs sont souvent un peu solitaires. Il y a UN chercheur et DES designers. Du coup nous commençons à mettre cela en place en interne, avec les différentes équipes UX dans les différents pays. Nous organisons des moments dédiés où nous discutons d'outils et de méthodes. Tout comme il y a des revues de design, nous mettons en place des revues de recherche où nous pouvons présenter nos sujets de recherche aux autres. Il m'arrive encore aujourd'hui de mettre un mois, voire un mois et demi, avant de bien comprendre certains sujets sur lesquels je travaille. C'est là que tout devient clair : "Ah, en fait, tu pourrais le faire comme ça." Dans certaines entreprises l'écosystème peut être très complexe, avec de nombreux services différents, et cela peut être nébuleux. Nous nous efforçons de créer des workflows pour guider nos démarches. Ainsi, lorsqu'il s'agit de mener une discovery, nous savons comment procéder, et lorsque nous réalisons des tests, nous avons une méthodologie à suivre. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir des modèles prédéfinis pour nous aider à structurer et à standardiser notre travail, et les research reviews en font parties.

Ce que j'aurais aimé au début de ma carrière, c'est que l’on me dise l’importance de mieux comprendre l'organisation dans laquelle on travaille au-delà du produit. Pour comprendre cela il faut comprendre mon parcours. J’ai un cursus universitaire, en sociologie et anthropologie et j’ai bifurqué vers le design à la fin de ma thèse. Quand l’UX est arrivé la double casquette m’a permis de tout de suite être à l’aise. Mais le rôle propre d’UX Researcher, c’est dans mon précédent emploi que je l’ai pris en premier, il y a 4 ans. Lorsque tu es designer tu as l’habitude de travailler sur des interfaces, tu produis des choses. Mais un researcher c’est plus que ça. Il produit de la connaissance, il produit plein de connaissances pour le design mais aussi sur l’ensemble du process produit et c’est hyper important. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet sur lequel je suis le plus affûtée, c’est de bien comprendre l’organisation du produit. En arrivant dans mon précédent emploi, j’ai mis du temps à comprendre l’organisation produit. Parce que finalement le researcher est dans le process produit, l’interface entre le PM et le design. J’ai vraiment eu besoin de bien comprendre les process et les rôles de chacun et aussi les interactions entre les équipes Encore aujourd'hui, ce n’est pas forcément toujours facile. L'entreprise dans laquelle je travaille actuellement est une grosse entreprise. L'avantage que j'ai, c'est qu'elle est hyper bien structurée. On a beaucoup de rituels, donc on peut bien voir comment ça fonctionne. Les PM avec qui je travaille qui sont les PM front, nous intègrent dans leurs rituels de dev, et nous, on les intègre dans nos ateliers de construction, de co-conception et de recherche aussi. C'est notre manière, de bien comprendre et connaître la manière dont on travaille les uns et les autres. Parce que souvent comme researcher, tu vas te retrouver dans la situation où on va dire “Vas-y, il faut qu'on ait des insight utilisateurs sur tel sujet” Mais tu ne comprends pas dans quel objectif ça s’inscrit, dans quel roadmap, etc. Maintenant, dans mon équipe, on a construit un template de briefs pour se demander à chaque fois pourquoi on veut faire ce sujet de recherche Quels sont les objectifs business ? Comme ça, on sait bien ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on rend toute la recherche activable pour les parties prenantes.

Un leader est celui qui dit : "J'ai une échelle, nous allons grimper un mur et nous devons placer l'échelle à cet endroit précis car c'est le meilleur endroit." Le gestionnaire, quant à lui, veillera à ce que tout le monde monte dans l'échelle au bon moment et dans le bon ordre. Une expérience marquante que j'ai vécue à l'IMD m'a pris deux mois pour mettre en place une équipe qui a ensuite progressé, mais c'était un travail nécessaire. Pour donner un peu de contexte, quand je suis arrivée, l'équipe était quelque peu délaissée. C'était une équipe de sept personnes qui faisait un peu de tout et n'importe quoi : un peu de design, un peu d'UI, un peu d'UX, alors qu'elle était supposé être d'une équipe de designers UX. Ils avaient une manager qui n'était présente que de temps en temps (problèmes de santé), mais à mon avis, elle manquait également d'expérience en matière de gestion d'équipe. Ce que j'ai appris sur le terrain, c'est que le rôle du manager ou du leader est de protéger son équipe des influences extérieures et de sensibiliser à l'impact de son équipe à l'externe. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai cherché à comprendre le macrosystème dans lequel je m'insérais. Vous devez d'abord évaluer rapidement les flux de travail et la dynamique de l'équipe : Ensuite, vous prenez chaque personne individuellement et vous les laissez s'exprimer. Vous leur dites : "Je suis là, je ne connais rien. Expliquez-moi comment les choses fonctionnent." Il est important de se mettre dans une position de méconnaissance, ce qui est souvent le cas lorsque l'on arrive dans une entreprise, où l'on ne connaît pas la culture ni la manière dont les choses fonctionnent. L'objectif est d'évaluer deux choses : comment les gens travaillent dans l'écosystème global et comment ils travaillent ensemble. La dernière dimension qui est extrêmement importante, selon moi, est de comprendre ce que les gens attendent de leur travail. Sont-ils motivés par la passion, par l'argent ou par une absence d'alternative ? Une fois que vous avez compris tout cela, la prochaine étape est de communiquer. La communication est extrêmement importante. Vous ne devez jamais cacher à votre équipe ce que vous faites pour eux et ce que vous prévoyez de faire pour eux. Les considérations politiques au sein de l'écosystème ne sont pas leur préoccupation. Cependant, vous devez constamment communiquer avec eux sur les impacts et les changements à venir. Si nécessaire, replacez les membres de l'équipe là où ils seront heureux et épanouis. Je reviens souvent à l'idée des organigrammes, bien qu'ils aient leurs limites. En politique, les gens ont besoin d'organigrammes. Mais dans la réalité, lorsque vous travaillez au sein d'une entreprise ou d'une agence, vous ne devriez pas dire : "Voici ce que nous devons faire, je vais trouver quelqu'un pour le faire." Au contraire, vous devriez dire : "Qui dans mon équipe est capable de réaliser cela ?" Vous partez de l'intérieur et vous évaluez les compétences et les forces de votre équipe. Ensuite, vous pouvez positionner votre équipe en interne en disant : "Voici ce que mon équipe est capable de faire pour vous, et voici comment nous allons le faire." En adoptant cette approche, j'ai réussi à passer d'une équipe de sept personnes à une équipe de quatorze personnes en l'espace d'une année. J'ai réorganisé mon équipe UX en trois sections distinctes : Nous avons dû embaucher de nouvelles personnes car notre équipe était devenue très efficace dans la livraison de projets et nous avons commencé à recevoir de nombreuses demandes. Nous avons réalisé que nous avions d'excellents designers et que nous étions devenus très compétents, ce qui nous a permis de développer nos compétences. Beaucoup de managers et de leaders se concentrent souvent principalement sur la livraison des projets, mais il est essentiel de penser d'abord à l'équipe. Il vaut mieux travailler en priorité sur les personnes qui réaliseront la livraison plutôt que sur la livraison elle-même.

L'une des plus grandes erreurs que j'ai commises en tant que responsable d'équipe et experte UX a été de supposer que mes clients connaissaient déjà ce qu'était l'UX, sans rien préparer pour leur expliquer. Nous pensions qu'ils étaient déjà familiers avec le concept, alors qu'en réalité, nous aurions dû partir du principe qu'ils ne le savaient pas et leur montrer comment nous pouvions les aider. Ma vie aurait été bien plus facile si j'avais eu une brève présentation résumant : C'est toute la notion d'advocacy, et cela a des répercussions sur votre carrière : Au sein de l'IMD (Institut de Management et de Design), j'ai lancé une vaste campagne de sensibilisation, car j'ai réalisé que lorsque nous vendions l'UX à nos clients, ils le percevaient simplement comme du design. Depuis lors, l'une des choses les plus importantes que j'ai faites est de sensibiliser les gens à ce qu'est réellement le métier de l'UX, quelles sont les valeurs ajoutées, comment cela fonctionne et comment nous pouvons les impliquer. Je me souviens avoir organisé une série de trois présentations de trente à quarante minutes chacune, où nous avons invité l'ensemble de l'IMD pour leur expliquer. Nous devions dissiper cette confusion persistante : "Ah, vous faites du design ; ah, vous travaillez dans l'informatique ?" Pour bien expliquer l'UX, il n'est pas nécessaire d'avoir des éléments concrets à montrer, mais plutôt de raconter une bonne histoire, en établissant des analogies avec leur travail quotidien. Par exemple, l'un de nos clients internes qui rencontrait le plus de problèmes avec l'outil que nous utilisons actuellement était le secteur de la médiation (travaillant avec le public, notamment les enfants). Ils étaient confrontés depuis plus de dix ans à un problème majeur : la mise à jour de leur CMS interne. À l'époque, il était largement utilisé et considéré comme la référence, mais aujourd'hui, il est devenu obsolète, lourd et extrêmement difficile à optimiser, ce qui freinait toute l'équipe. Lorsque vous sensibilisez les gens, il est important de vous référer à ces problèmes spécifiques qui les affectent au quotidien, et de construire votre histoire autour de cela. Par exemple : "En résolvant ce problème de cette manière, vous n'aurez plus à passer trois heures à recréer des données et à vous épuiser avec votre CMS." L'objectif est de susciter leur intérêt en replaçant ces problèmes dans leur contexte quotidien. Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur de grands enjeux, même de petites améliorations peuvent faire toute la différence.

Un conseil que j'aurais aimé recevoir plus tôt dans ma carrière est celui de persister et de m'accrocher sur les projets que je menais, surtout lors des phases très early où les critiques internes peuvent être déstabilisantes. Parfois, j'ai abandonné un peu trop vite face à la pression, ce qui a eu pour conséquence de mettre un terme prématurément à des projets d'innovation prometteurs. Je me rappelle de ces moments où l'étape primordiale était de construire une vision, mais où j'ai été submergé par une avalanche de critiques de la part de mes collaborateurs. Trop souvent, j'ai abandonné le projet en me disant que s'il y avait autant de critiques, cela ne pouvait être une bonne piste à suivre. Mais c'était justement l'erreur à ne pas commettre : s'arrêter aux premières critiques. Il est important de comprendre que les critiques font partie intégrante du processus d'innovation et qu'il ne faut pas les voir comme des obstacles insurmontables. En acceptant cette étape comme faisant partie du jeu, on évite de se décourager trop vite. En effet, à posteriori, j'ai souvent constaté que quelqu'un d'autre avait repris l'idée que j'avais abandonnée, ou que l'idée avait été développée et présentée d'une autre manière. Pour rendre cette étape plus impactante et engageante pour mes interlocuteurs.rices, j'ai appris à travailler davantage en amont mes idées pour consolider ma vision. Outre travailler la communication d'une vision plus claire, une astuce que j'ai apprise est de prototyper très tôt afin de rendre les choses concrètes pour mieux les expliquer. Le prototype a plusieurs avantages: -il envoie un message clair : cela est faisable ! Les parties prenantes sont souvent rassurées de voir des résultats concrets plutôt que de simples idées théoriques. -il permet de mieux se faire comprendre en apportant des éléments tangibles. Ainsi j'ai pu recevoir de meilleurs feedbacks pour affiner mes idées, les faire mûrir et trouver des allié.e.s. -il permet aussi de se positionner en “responsable” de cette conduite du changement en permettant de discuter d’un plan d’action, en montrant que des ressoruces existent. Ainsi, pour gagner en leadership, je me suis fixé comme règle que lorsque je présente une idée même aussi minime qu’elle soit, je l’accompagne toujours d’une ébauche de solution, d’un Mock-up…. D’une base concrète quoi. J'ai également travaillé sur mon état d'esprit pour accepter les critiques sans tomber dans une spirale de négativité qui a tendance à briser la créativité. Les résistances sont souvent bénéfiques car elles nous forcent à consolider notre vision et à proposer des solutions plus solides, mieux construites. Cela nous permettra d'embarquer du monde avec nous, in fine. En somme, il faut apprendre à remercier cette étape de "résistance" qui nous permet de produire de belles innovations. En réalité, après quelques expériences, c'est lorsque nous ne rencontrons pas de résistance qu'il faut s'inquiéter. Pour donner un exemple concret où cela s'est passé récemment, j'ai travaillé sur des échelles de psychométrie pour mesurer l'engagement, un vaste sujet dans l'industrie du jeu vidéo. Pendant trois à six mois, j'ai discuté de cette idée, mais elle a été rejetée avec de nombreuses critiques : cela ne menait pas la recherche utilisateur dans la bonne direction, c'était trop difficile, et cela ne servirait à rien de toute façon. J'ai été confronté à de nombreuses critiques et je n'arrivais pas à clarifier pourquoi je voulais travailler sur ce sujet et quelle approche adopter. Ce que j'aurais dû faire, et ce qui a été fait par la suite, c'était : Malheureusement, une autre équipe a commencé à travailler sur le même sujet et a pris la direction du projet. J'ai fini par rejoindre cette équipe, et c’est d’ailleurs en accompagnant mes idées pour ce projet avec des choses concrètes que j’ai pu rejoindre ce projet. Mais cela a été frustrant de réaliser que j'avais perdu trois à six mois dans des discussions qui au final n'avaient pas fait avancer le projet. Peut-être que l'idée de départ n'était pas si mauvaise après tout.

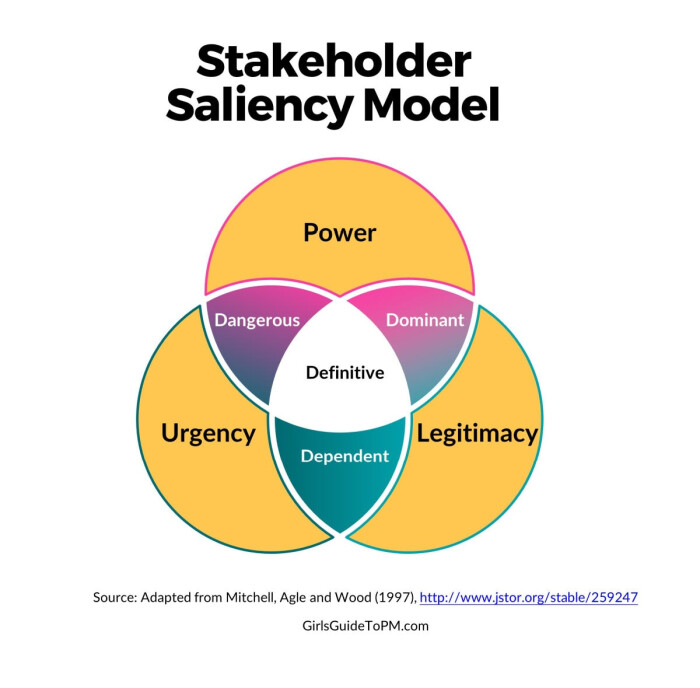

Une erreur que j’ai commise dans ma carrière était de ne pas identifier les sujets politiques, (internes ou externes), et les motivations de chaque personne liée à ces projets. Je pense qu'il est essentiel de bien comprendre les personnes avec lesquelles je vais interagir au cours d’un projet et de toujours prendre du recul avant de démarrer. Aujourd’hui je suis attentif à : Parfois, il peut arriver de travailler avec des personnes difficiles, voire manipulatrices, qui cherchent à exercer un contrôle excessif sur les projets. Il est donc important de les identifier dès que possible et d'apprendre à naviguer autour d'elles. Pour moi, une approche efficace consiste à écouter mon intuition et à comprendre les objectifs de ces personnes. En comprenant leurs perspectives, je peux mieux travailler avec elles et les amener à contribuer dans la direction attendue, tout en les laissant croire qu'elles mènent la prise de décision. Il est également crucial de bien connaître l'écosystème dans lequel j'évolue. Cela signifie comprendre les autres acteurs impliqués, leurs objectifs et leur niveau de maturité par rapport à mes domaines d'expertise, tels que l'agilité, la recherche et le design. Il peut être judicieux de concentrer ses efforts sur les personnes ou les sponsors les plus favorables à l’approche proposée, plutôt que de perdre du temps avec ceux qui sont fermés au changement. Cependant, je conviens que ce n'est pas toujours facile et que cela demande du temps et des efforts. En tant que freelance, il peut être encore plus compliqué de comprendre les dynamiques internes d'une entreprise. Il peut être utile de collaborer avec des collègues ou des experts qui ont de l'expérience dans ce domaine pour obtenir des conseils et des orientations. Pour résumer, voici comment je m’y prends pour éviter de foncer tête baissée dans les obstacles politiques. Qu'est-ce qui fera avancer cette personne ? Qu'est-ce qu'elle cherche réellement ? Comment est-ce que je peux agir sur ses déclencheurs, ses objectifs ? Afin de remettre les choses de son point de vue, de sa perspective, et essayer de partir de là pour avancer. Ensuite, je cherche aussi à identifier les autres acteurs dans l'écosystème, à comprendre ce qui les motive, quels sont leurs objectifs, et ainsi savoir dans quelle direction je peux tirer pour atteindre les objectifs fixés. Ce n'est pas toujours évident, car je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais j’ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec un spécialiste avec qui j'ai pu échanger régulièrement et cela nous a permis d’obtenir de très bons résultats. Nous avons travaillé sur une cartographie des parties prenantes pour essayer de visualiser tous les acteurs importants autour de nous, comprendre ce qui les motive, comment ils fonctionnent, s'ils sont en accord avec nos objectifs, s'ils sont matures dans nos domaines d'expertise, tels que l'agilité, la recherche et le design. Pour cela, nous avons notamment utilisé le modèle de saillance des parties prenantes (“Stakeholder Saliency Model”) :  Stakeholder Saliency Model ( source) Cela nous permet de mieux collaborer avec eux, de savoir avec qui concentrer nos efforts, qui cibler. Si nous constatons que certaines personnes sont totalement réfractaires au changement ou fermées à toute idée, nous ne perdons pas de temps avec elles. Nous cherchons plutôt à obtenir le soutien des sponsors pour faire avancer les choses dans la bonne direction. En ce qui concerne les sponsors, les réactions des gens sont différentes, et nous cherchons à identifier les personnes les mieux placées pour nous aider à progresser dans la direction souhaitée. C'est un travail de fond important, parfois réalisé en coulisses, car ce n'est pas toujours notre mission principale. Cependant, nous le faisons dans l'intérêt de notre mission globale, afin de nous assurer que nous avançons dans la bonne direction. Ainsi, nous avons des objectifs clairs qui nous motivent à accomplir ce travail, même si ce n'est pas toujours facile pour moi, car ce n'est pas ma spécialité. Mon collègue, quant à lui, est davantage spécialisé dans l'organisation de l'écosystème. Cependant, je m'implique de plus en plus dans ces tâches pour répondre aux besoins de notre équipe et c’est un sujet très intéressant et bénéfique pour notre métier. En tant que DesignOps / ResearchOps, c'est ce que nous faisons également au sein de notre équipe : Créer une culture et des valeurs communes, et nous insérer au mieux dans l'organisation. Il est courant de partir d’un modèle de maturité pour évaluer notre niveau actuel, faire un constat et un audit, puis planifier la progression vers des niveaux supérieurs. Pour ma part, j’ai une préférence pour le modèle de maturité de Jeff Sauro. Dans ce cadre, et encore plus lorsqu’une transformation globale de l’entreprise est en cours comme c’était le cas pour l’entreprise pour laquelle j’ai récemment travaillé, ce travail de cartographie des parties prenantes est particulièrement crucial pour identifier les obstacles qui peuvent entraver le développement de l’UX et qui peuvent nous ramener en arrière et qui, au contraire, va pouvoir être moteur dans ce développement et permettre de gagner en maturité. C'est là que la politique entre en jeu. Il est donc essentiel de trouver les bons sponsors et les bons leviers pour nous aider à avancer.

Stakeholder Saliency Model ( source) Cela nous permet de mieux collaborer avec eux, de savoir avec qui concentrer nos efforts, qui cibler. Si nous constatons que certaines personnes sont totalement réfractaires au changement ou fermées à toute idée, nous ne perdons pas de temps avec elles. Nous cherchons plutôt à obtenir le soutien des sponsors pour faire avancer les choses dans la bonne direction. En ce qui concerne les sponsors, les réactions des gens sont différentes, et nous cherchons à identifier les personnes les mieux placées pour nous aider à progresser dans la direction souhaitée. C'est un travail de fond important, parfois réalisé en coulisses, car ce n'est pas toujours notre mission principale. Cependant, nous le faisons dans l'intérêt de notre mission globale, afin de nous assurer que nous avançons dans la bonne direction. Ainsi, nous avons des objectifs clairs qui nous motivent à accomplir ce travail, même si ce n'est pas toujours facile pour moi, car ce n'est pas ma spécialité. Mon collègue, quant à lui, est davantage spécialisé dans l'organisation de l'écosystème. Cependant, je m'implique de plus en plus dans ces tâches pour répondre aux besoins de notre équipe et c’est un sujet très intéressant et bénéfique pour notre métier. En tant que DesignOps / ResearchOps, c'est ce que nous faisons également au sein de notre équipe : Créer une culture et des valeurs communes, et nous insérer au mieux dans l'organisation. Il est courant de partir d’un modèle de maturité pour évaluer notre niveau actuel, faire un constat et un audit, puis planifier la progression vers des niveaux supérieurs. Pour ma part, j’ai une préférence pour le modèle de maturité de Jeff Sauro. Dans ce cadre, et encore plus lorsqu’une transformation globale de l’entreprise est en cours comme c’était le cas pour l’entreprise pour laquelle j’ai récemment travaillé, ce travail de cartographie des parties prenantes est particulièrement crucial pour identifier les obstacles qui peuvent entraver le développement de l’UX et qui peuvent nous ramener en arrière et qui, au contraire, va pouvoir être moteur dans ce développement et permettre de gagner en maturité. C'est là que la politique entre en jeu. Il est donc essentiel de trouver les bons sponsors et les bons leviers pour nous aider à avancer.

Une erreur que j’ai pu faire, c’est peut-être de ne pas abandonner certains combats qui ne valaient pas la peine d’être menés dans des projets. Parfois, un projet rencontre des blocages. Les raisons peuvent être multiples, ça peut-être parce que vous êtes face à des enjeux politiques, parce que le projet vient contrecarrer une stratégie de l’un, empiéter sur le périmètre de l’autre, etc. Ça peut être aussi parce que les gens ne sont pas prêts au changement. Notre travail de designer amène ce type de situations. En concevant ou en optimisant des parcours et des outils, on va parfois amener des changements de process, de tâches, des périmètres,, etc. Et ça, les gens que vous avez en face de vous ne sont peut-être pas forcément prêts à le voir et à le savoir. On peut rencontrer de la résistance face à nous. Et face à la résistance et l'accompagnement au changement, il faut savoir choisir ses combats, car il y a des batailles qui ne valent pas le coup d’être menées. Soit parce qu’on est trop petit face à la situation, soit parce que ce n’est pas la priorité du moment. Tu peux aussi garder cette bataille dans un coin de la tête pour la ressortir plus tard. Parfois, ce n’est tout simplement pas le bon timing et il va falloir être patient pour pouvoir ressortir cet élément au bon moment. Les gens en face de toi ne sont peut-être pas encore prêts à recevoir cette information, il faut parfois savoir laisser le sujet ouvert et y revenir quelque temps après. Ou alors prendre un chemin détourné, en fonction de ce que tu souhaites faire passer, pour amener ta proposition d’une autre manière, la retravailler pour qu’elle soit mieux acceptée. C’est un type de challenge qui est intéressant parce que ça te force à retravailler ta stratégie d’approche, à être créatif pour te sortir des contraintes. Quand tu ne peux pas passer par la porte, parfois tu peux passer par la fenêtre ! Quelques observations pour détecter lorsque les gens en face de toi ne sont pas prêts à aborder ces thématiques : Lorsque la situation se débloque, tu le vois :

“L’UX et SAFe” est un sujet intéressant à maitriser. Lorsqu’on travaille avec les grandes entreprises, il y a de fortes chances qu'elles fonctionnent sur ce modèle. Je ne pense pas avoir la solution parfaite, mais à force d’avoir travaillé dans ce mode et avec les retours de mon équipe chez Whitespace, je commence à trouver des astuces qui nous permettent de mieux fonctionner ensemble. SAFe (Scaled Agile Framework), pour la parenthèse, est un cadre de travail qui permet de mettre en place une méthode de développement Agile à grande échelle dans une entreprise. Il fournit une structure pour coordonner et synchroniser les équipes travaillant sur des projets complexes et de grande envergure en utilisant des pratiques agiles telles que Scrum et Kanban. C’est toute une orchestration de cadences, avec de grands rassemblements (PI planning), différents “streams”, un “release train” pour faire du “continuous delivery”, etc. Ça part sur de bonnes bases. Le souci, comme d'habitude, et comme avec la méthode Agile en général, c'est que le rôle de l'UX n'est pas prévu à la base comme élément intégré. Donc à chaque fois, c'est la même question: Donc nous sommes obligés de définir notre rôle : on explique qu'o n va faire de la recherche, créer des wireframes et prototypes, les tester avec les utilisateurs, et collaborer étroitement avec les équipes durant le développement.. Cela demande beaucoup de travail d'éducation de notre côté pour obtenir l'acceptation, voir le respect, des autres membres du projet (ou programme). Quels sont les défis et comment peut-on les gérer? Dans un projet récent, il nous a fallu beaucoup de discussions pour faire comprendre qu’il faut définir les éléments transverses avant de se lancer dans la conception et le développement des diffèrents produits (qui font partie d’une même famille). Donc : sont essentiels pour ne pas se retrouver dans un chaos total. Typiquement dans SAFe, cette idée existe pour l’architecture technique mais pas pour le design. Une solution est donc de se rapprocher du Solution Architect et s’intégrer dans le “Architectural Runway”. Pour se faire comprendre, il est important d’utiliser le “language” SAFe et Agile, qui sont par ailleurs bien documentés. Dans le contexte d’un large programme, nous avons pu rajouter le “usability testing” pour la “DoR” (Definition of Ready) d’une feature, et d’avoir un “UX QA” comme “DoD” (Definition of Done) pour une story - donc, en d’autres termes, injecter une approche UX dans un monde Agile. Préparer les features et stories en amont nous permet de faire des mini tests agiles si nécessaire avec les utilisateurs et de faciliter la vie des développeurs, en leur donnant un cadre bien structuré. Cet argument est en général assez convaincant, il faut juste utiliser des mots clés comme “efficacité” et “qualité.”1.UN STREAM TRANSVERSE POUR LE DESIGN

2.LA MAITRISE DU VOCABULAIRE

3.TRAVAILLER 2-3 SPRINTS EN AMONT

Il fut un temps où j'avais tendance à adopter un comportement qui finissait par me décevoir. J'avoue être parfois un peu flemmard. Bien que j'aime fournir les efforts nécessaires, il m'arrive parfois de chercher des raccourcis. Quand j'étais plus jeune, j'espérais trouver des astuces pour simplifier certaines choses. Je pensais qu'il y avait des raccourcis pour atteindre mes objectifs. Cela était étroitement lié à l'idée de patience. Mais j'ai rapidement appris à mes dépens qu'il n'y a pas de raccourcis. Parfois, il en existe, mais généralement, ils ont un coût caché. Ce coût n'est pas immédiatement perceptible. Au final, ce que tu penses économiser en termes d'efforts se transforme souvent en leçons que tu apprends plus tard. Tu réalises que ces efforts étaient nécessaires pour réellement avancer. Je ne veux pas être dogmatique, mais je pense qu'il y a une vertu dans les efforts que nécessitent certaines choses. Au début de ma carrière, je souhaitais avoir plus de responsabilités que ce qui m'était confié, car je pensais que c'était le seul moyen de faire ce que je voulais réellement faire. J'avais cette idée idéale selon laquelle si j'avais le pouvoir de décision, qui était lié à la responsabilité, je pourrais réaliser mes aspirations. Cependant, il est biaisé de penser que la responsabilité entraîne automatiquement le pouvoir de décision. Ce n'est pas toujours le cas. J'étais en quête de ce pouvoir de décision à travers la responsabilité. Cette impatience m'a poussé à parfois aller trop vite. À cette époque, je n'étais pas encore orienté vers la conception d'interfaces ou de solutions numériques, mais plutôt vers la conception de produits physiques et l'architecture. J'espérais pouvoir travailler rapidement sur des projets qui m'intéressaient, alors j'ai accepté de collaborer avec des personnes dans l'espoir d'acquérir cette capacité de prendre des décisions qui m'intéressaient. Finalement, cette volonté d'aller trop vite m'a mis en relation avec des personnes qui, rétrospectivement, n'étaient pas les plus fiables. Ce n'étaient pas des individus recommandables avec qui travailler. Ils avaient l'expérience de lancer de nombreux projets et initiatives pour collecter des fonds, mais ils ne parvenaient jamais à les concrétiser. Cela m'a placé dans des situations problématiques. Lorsque tu es jeune et étudiant, tu peux t'en sortir. Mais lorsque tu commences à te poser, à être en couple et à réfléchir à l'avenir, tu ne veux plus vivre ce genre de situations. Cela change ta perspective. Pendant de nombreuses années, j'ai également dirigé une agence de communication où j'acceptais des clients car leurs projets semblaient faciles à réaliser. Cependant, ces clients ne savaient pas toujours ce qu'ils voulaient, ce qui aboutissait à de nombreux allers-retours et à une course après les paiements. À ce moment-là, tu te demandes si tout cela en vaut réellement la peine. Qu'est-ce que cela t'a apporté ? Plus de problèmes que d'avantages, malheureusement. Finalement, tu apprends. Tu te rends compte que ce genre de situation n'est pas une bonne stratégie. Je vois maintenant que cette recherche de facilité, parfois associée à l'idée de prendre des décisions, s'est retournée contre moi. J'observe également cette erreur chez d'autres personnes plus jeunes dans la profession avec qui je discute. Je ressens l'impression qu'ils doivent faire ces erreurs eux-mêmes pour en tirer des enseignements réels. On peut dire ce que l'on veut, mais j'ai également reçu les mêmes avertissements et conseils. Malgré cela, j'ai agi selon ma propre vision. J'ai subi les conséquences nécessaires pour apprendre. Est-ce si grave que ça ? Parfois, cela peut être grave lorsque cela te met réellement dans une mauvaise situation. Je dirais que c'est dommage. Si c'est évitable, c'est vraiment regrettable. D'une certaine manière, tu apprends. Parfois, tu dois faire tes propres expériences pour comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire.

Lorsqu'il s'agit de créer du sens et de travailler sur des challenges, je pense que l'élément clé est de se créer un réseau de personnes avec lesquelles collaborer. Au-delà des outils, ce sont les relations interpersonnelles qui sont essentielles. Parfois, nous avons l'impression de ne pas avoir beaucoup de contrôle sur ce réseau, mais la meilleure façon de l'aborder, selon certaines approches du design, est de créer un espace propice à la collaboration. Cet espace de collaboration permet aux gens de poser des questions auxquelles ils n'oseraient pas normalement répondre. C'est un temps précieux pour partager des idées, des concepts et pour s'aligner sur les objectifs réels. Un concept intéressant que j'aime utiliser est celui de voir les problématiques et les challenges comme des îles ou des archipels. Le sensemaking est un moyen de créer du sens et d'aligner les efforts vers une direction commune. Les objectifs viennent ensuite, une fois que nous avons pris les décisions liées à cette direction. Lorsque j'aborde un nouveau projet, je n'utilise pas encore d'outil spécifique, car j'arrive souvent au milieu de projets déjà en cours. Cependant, je suis conscient qu'il existe un réseau de personnes dans l'entreprise qui possède des connaissances que je n'ai pas au départ, et qui m'offrent cette opportunité d'accéder à ces informations. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette approche, c'est un peu comme réaliser une cartographie des parties prenantes. Lorsque nous arrivons quelque part, que ce soit dans une nouvelle entreprise ou au début d'un projet, nous avons accès à des personnes qui peuvent nous orienter et nous indiquer qui détient quelles connaissances dans le domaine sur lequel nous agissons. La différence avec le sensemaking et la cartographie des parties prenantes, c'est que cela va au-delà des personnes internes à l'organisation, cela peut également inclure des clients et d'autres parties prenantes externes. L'idée est de créer un espace commun, qu'il soit physique ou virtuel, où les gens se rencontrent régulièrement et échangent des informations. Au début, il peut y avoir de l'ambiguïté, mais au fur et à mesure, nous clarifions ce qui est flou et ce qui est clair. Nous voulons créer un sens commun de la situation et des actions à entreprendre. Ensuite, nous mettons en place les actions nécessaires pour progresser dans cette direction. C'est là que nous utilisons des outils plus formels pour atteindre nos objectifs. Cependant, nous conservons une approche informelle pour tirer parti des avantages que seule une conversation autour d'une tasse de café peut offrir. Dans une cafétéria, nous en apprenons souvent bien plus sur un projet que ce qui est présenté lors d'une réunion officielle. L'aspect informel permet de véhiculer des informations précieuses que nous ne pourrions pas obtenir autrement.

J'ai réalisé que l'un des conseils qu'on m'a déjà donné, mais qui est difficile à entendre quand on débute, c'est d'être patient. C'est une qualité qui s'acquiert avec le temps, celle de savoir prendre son temps et comprendre que les choses arrivent à leur moment, pas nécessairement quand on les attend. Je sais que cela peut sembler vague et générique, mais je n'ai pas de conseil spécifique à donner, car j'ai toujours été curieux et je pense que c'est essentiel. Il est important en tant que designer de s'intéresser à d'autres domaines que le design, d'explorer ce qui se passe ailleurs et de voir comment cela peut enrichir notre propre travail. Personnellement, je suis un idéaliste qui a appris à être pragmatique. J'ai toujours eu cette volonté de faire les choses d'une certaine manière, en cherchant une certaine perfection ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. Il y a une beauté dans cette tentative d'atteindre un idéal, et c'est ce qui me motive depuis le début. Cependant, j'ai aussi appris à être pragmatique et à comprendre ce que nous pouvons réellement accomplir en travaillant avec les autres. Cette compréhension pragmatique est le fruit de mon expérience sur le terrain, car j'ai réalisé que les choses prennent du temps et que chaque personne réagit différemment à ce que nous apportons. Au fil du temps, j'ai appris à semer des graines ici et là, et à voir ce qui en ressort vraiment. Cela me rapproche de l'idéal que je souhaite atteindre. J'ai appris à être patient, à comprendre qu'il n'y a pas de solution optimale ou de moyen parfait pour parvenir à quelque chose. L'essentiel est de s'engager dans le processus d'essayer, car c'est là que réside l'intérêt. Au début, j'avais du mal à comprendre pourquoi il était si difficile de concrétiser mes idées, malgré ma compréhension du travail d'équipe. Mais au fil du temps, ma patience et ma perception de la capacité des autres à assimiler l'information et à l'appliquer dans leur quotidien ont évolué. Ces qualités ne sont pas innées, mais elles se développent avec la pratique. On apprend à connaître les réactions des gens, leur façon d'absorber l'information, et cela varie énormément d'une entreprise à une autre, d'une équipe à une autre. Il n'y a pas de méthode universelle. Parfois, tout se passe naturellement avec une équipe. Les choses se mettent en place facilement et tout le monde est sur la même longueur d'onde. Dans certaines entreprises, des changements peuvent sembler évidents une fois qu'ils sont mis en place, et on n'a pas besoin d'en faire davantage. Cependant, il y a aussi des moments où des blocages surviennent, pour diverses raisons, justifiables ou non. Dans ces cas-là, semer des graines peut être une stratégie utile. On ne sait pas quand elles vont germer ni à quoi elles vont aboutir. Il est important de se rappeler que nous avons peu de contrôle sur le résultat final. Ce qui compte le plus, c'est de tendre vers une direction intéressante, de rester pragmatique. L'un des défis de la culture actuelle du design est que nous sommes si immergés dans nos processus et nos outils que nous oublions souvent de les contextualiser. Sur le papier, tout semble évident. Les processus et les outils du design nous semblent évidents. Mais la réalité du terrain et des autres personnes avec lesquelles nous travaillons est différente. Chacun a ses propres objectifs, impératifs et méthodes. C'est là que la curiosité joue un rôle important. En s'intéressant à d'autres domaines que le design, en sortant de notre bulle, nous prenons du recul et nous comprenons mieux les autres. Nous sommes conscients de leurs impératifs et de leurs processus, et de l'importance que cela revêt pour eux. Ce n'est pas seulement une question d'humilité, mais aussi de chercher à partager quelque chose de commun. Lorsque nous parvenons à créer du sens ensemble, nous sommes tous gagnants, car nous avons tous appris des choses que nous ne connaissions pas auparavant.

On est souvent contactés par des gens qui nous connaissent un peu. Il y en a qui ont suivi nos Meetup, sur la gamification. Certains ont acheté le bouquin, mais tu ne sais pas s'ils ont commencé à le feuilleter ou pas. Dans tous les cas avant de partir sur un projet on essaie de parler en amont de la gamification et on s’adapte à ce que connaissent les gens de ce qu’on fait. Pour cela on partage du contenu un peu pédagogique sur la gamification, notamment des courtes vidéos. L'idée, c'est que toutes les personnes qui viennent sur le sprint de cadrage (lien vers ce poste) notamment, puissent avoir regardé à la fois une vidéo qui présente rapidement la gamification, et une vidéo qui présente rapidement le sprint, même si du coup c’est une chose qu'on revoit pendant le sprint. Pour les participants avoir quelques éléments en amont, c'est quand même pas mal, et ça se fait un peu de façon naturelle dans le sprint. Par exemple lorsque l’on sera sur des phases de génération d'idées on va avoir justement des idées très « ludiques » sur des choses vraiment colorées, sur des jeux, etc. Il y aura des idées qui seront un peu plus terre à terre et ça va nous servir pour débattre du niveau de gamification qu’on a envie d'avoir, des attentes des utilisateurs. On a un jeu de cartes comme prototype qui s'appelle “les personacartes” qui permettent d'identifier les leviers d'engagement qui pourraient coller par rapport à son public. (Le nom n’est pas complètement parfait parce que ce n'est pas vraiment des cartes pour mieux construire son persona, mais c’est plus des cartes qui vont bien avec les Gamificartes) Du coup, on se sert de ces cartes pour répondre à la question: Si on est sur un public très sensible à l’immersion, alors partir sur des univers alternatifs ou sur des choses assez visuelles avec beaucoup de narration, ça va vite fonctionner. Pour d’autres publics, peut-être que ça ne sera pas le cas. Donc mon travail, ces questions vont aussi dépendre des attentes du client. Parce que si on part sur la refonte d’un outil, ou d’un site web, on a moins de possibilités que si on commence un projet de zéro. C’est pour cela que j’impose aussi une phase de benchmark. On essaye de piocher un peu large dans des choses qui s'approchent des sujets de nos clients, et on va présenter différentes choses avec un peu de points positifs ou négatifs. Ça permet assez vite aussi de trancher sur les attentes, plutôt en général avec les clients et leurs équipes, ainsi qu’avec les utilisateurs. Comme il y a des choses qui sont assez ludiques, c'est ça qui va aussi aider. Après, même avec tout cela mis en place, ça n’empêche pas d’avoir des petits couacs. On a fait un projet dont je parle un peu en ce moment. On a fait un sprint avec Antropia Essec. C'est l’incubateur d’entreprenariat social de l'Essec qui existe depuis longtemps et qui travaille notamment sur la mesure d’impact social. Ils nous ont sollicités pour reprendre un peu un nouveau programme qu’ils lançaient. Ils ont déjà des outils, mais quand on parle d’outils, ce sont des fichiers Excel qui ne sont pas automatisés ni rien. Ils voulaient donc qu'on retravaille ça. Dès le début, il fallait définir le problème. Est-ce que le problème c’est : La réalité est qu’ils ont beaucoup trop de candidatures, qu’ils n’ont pas du tout besoin d'expliquer aux gens ce qu’est la mesure d’impact sociale, parce que les candidats savent déjà ce que c’est. Par contre, le programme en soi, c'était plus compliqué. C’était tout de suite clair: “En termes de gamification, on ne veut pas un truc trop rigolo, on va dire, parce qu’on s'adresse à des entrepreneurs sociaux qui sont très sérieux, et qui portent fort leur conviction du forum. On veut juste rester focus sur leur sujet, on ne veut pas la détourner sur autre chose.” Cela nous a guidés sur les deux jours de sprint et sur le prototypage qu’on a continué ensuite parce qu'ils voulaient un proto utilisable. Tout cela était début février, afin que le proto tourne avec leurs entrepreneurs. D’un coup mi-mars, on a eu un call avec leurs équipes et la directrice qui avait suivi de super loin le projet. La directrice dit : “Ah, en fin de compte On est un peu déçus, on s’attendait à davantage de fun” Moi dans ma tête : “Déjà tu ne sais pas trop qui est “On”. Je lui dit : “ Jusqu'ici, on n'avait que des bons retours. Qui est déçu ?” La directrice: “On est un peu déçu quand même. Nous, on voulait de la gamification donc on imaginait vraiment un truc plus fun.” Moi : “C’est-à-dire que déjà c’est technique, ça veut dire quoi « Plus fun » ? “ La directrice : “Oui, mais tout de même, vous êtes experts en gamification.” Du coup, on a sorti cette expertise, avec des arguments. J’en parle dans mon bouquin (la boîte à outils de la gamification) ; j’ai un passage qui parle des différents types de Fun et du fait que ce soit un terme un peu fourre-tout pour discuter de quoi que ce soit. Le fun, ça peut être des blagues, ça peut être l’adrénaline d’une compétition, ça peut être l’engagement dans une cause qui nous tient à cœur… Personne ne va imaginer la même chose en termes de fun. Donc il faut lui expliquer que dans un sprint, on a fait des choix-là que c’est pour ça, et qu’on a fait justement les bons choix. Plus tard, j’ai appris du coup que le “On” c’était elle et le directeur. Le problème, c’est que pas leur avis qui compte pour juger l’expérience : le public ce n’est pas eux. Tout cela n’aura pas eu de conséquences graves sur le projet. Mais ce sont le type d’événement qui peuvent arriver et peuvent poser problème. Typiquement, ça vient des parties prenantes qui sont détachées du projet et dans ce cas la vidéo que j’avais envoyée spécialement sur le sujet n’avait probablement pas été regardée.

Auparavant dans notre travail on était plus sur une structure du style audit, conseil, et ça produisait un décalage avec certains clients. Maintenant, ça nous arrive toujours de faire ça, mais on travaille beaucoup plus sur des sprints. On intervient aussi plus en amont sur les projets, avec plus de cadrage pour aligner les équipes afin qu’ils travaillent ensemble sur l’aspect gamification. Pour cela, on organise souvent des sprints de deux jours avec la majorité de l'équipe. C'est tout de même beaucoup plus efficace et beaucoup plus sympa aussi parce qu’au lieu de travailler chez toi, tu travailles avec les clients, ça permet de les rencontrer et de récolter et sentir les avis de tout le monde. Néanmoins, le grand avantage c’est surtout d'aligner tout le monde et d'être sûr qu’on se met bien d'accord sur les objectifs, et sur le niveau de gamification qu'on a envie d'atteindre. Souvent, on peut avoir un décalage sur cette question-là entre la personne qui se dit “Avec la gamification on va créer un jeu à la Candy Crush” De l’autre côté tes utilisateurs disent : ” Non, nous, on ne veut pas ça. On veut juste un truc clair qui nous motive un peu. Mais tu vois, avec peut-être des barres de progression, ou des choses un peu plus soft “ Donc tu as un décalage entre ce que le client veut et ce que les utilisateurs veulent. Passer par le sprint, ça t’évite beaucoup de problèmes de ce type-là. Ce sont des choses que tu perçois pendant un sprint, car tu commences à prototyper, et ça donne un résultat assez cool. Le bénéfice principal est surtout sur l’aspect cadrage qui est primordial. Lorsque l’on commence un nouveau projet on a besoin généralement de cadrer dans quelle direction on va partir de la gamification, ainsi que de réunir un peu les équipes. On a souvent des missions d’intervention un peu courtes donc l’organisation est clé: Durant le sprint on travaille un peu en mode double diamant. Potentiellement, on peut avoir forcément des choses qui sont autour d’écrans, mais parfois, on a des maquettes papier. Mais parfois, tu te dis : “Tiens, on va distribuer un demi jeu de cartes sur l’onboarding du collaborateur” Ça va te permettre d’identifier les personnes-clés dans la boîte ou ce genre de choses. Tu prototypes ça pareil sur papier ou Powerpoint ou ce que tu veux d’après tes cartes. Par la suite de ce premier atelier on accompagne le client sur les next steps de la conception, mais plutôt vers les aspects de la gamification, et on travaille généralement avec d’autres équipes.

Un projet qui m’a marqué dans ma carrière fut celui d’une refonte de site qui s’est “mal passé” et qui a marqué un tournant dans ma manière d’approcher les projets. La situation de départ était assez positive: Il y avait des gros problèmes d'engagement, il fallait répondre à 200 questions, et dans ces questions, il y avait une sorte d’auto-audit sur tes pratiques professionnelles etc. Bref, ce n’était pas fun. Les gens ne le faisaient pas. Donc on a vraiment passé beaucoup de temps à travailler sur la refonte du site Web et voir ce qu’on peut améliorer. Les échanges qu'on a pu avoir avec à la fois les utilisateurs potentiels et des partenaires sur le sujet ne collaient pas avec l’objectif du site. En réalité les gens n’avaient pas le temps, et encore moins le temps au moment où ils devaient l'utiliser. Du coup, un point que les utilisateurs et les partenaires nous ont remontés était qu’il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de se former sur le sujet de l'auto-évaluation. On a donc orienté ce besoin-là et on a proposé des choses autour de l’apprentissage gamifié pour que les pros puissent se former dans la durée. Ainsi, quand ils arrivent au moment où ils ont besoin /envie de s’autoévaluer, ils ont déjà toutes les connaissances. Sauf que, notre client n'avait pas du tout suivi le sujet. Ce qui s’est produit c’est qu’il a même complètement rétropédalé sur d’autres suggestions qu'on avait pour améliorer l’expérience utilisateur et donc sur l’auto-évaluation où nous avions beaucoup investi. Au final, on a dû faire une quasi-refonte à l'identique du site Web, alors qu’on avait passé un temps incroyable à repenser le projet pour qu'il soit plus performant et engageant. Cet épisode m’a forcé à revoir le processus de travail avec ce client. Aujourd'hui pour éviter que cette situation se reproduise j’ai quelques pistes mais c’est encore un sujet où je ne suis pas encore parfaitement certain. (donc ouvert à vos suggestions dans les commentaires) Une piste que je développe beaucoup, sont les ateliers collaboratifs . Ça réduit vraiment les risques de perdre la confiance du client. De façon plus spécifique sur la gamification, mon jeu de cartes les Gamifi’cartes (un jeu d’idéation avec des contraintes sur la gamification) aide vraiment les néophytes à avoir des idées de gamification, et donc ils se les approprient également beaucoup plus. C’est vraiment rare de faire un projet sans les utiliser avec nos clients désormais.

Quand j’interviens avec mes clients, je demande toujours : La réponse est systématique, ah les 3 ! En fait, les trois sont toujours ensemble. Dans ce contexte, il y a un élément qui est toujours difficile à gérer, c'est la partie de la hiérarchie qui fait partie du projet, mais qui aimerait intervenir le plus tard possible. C'est le meilleur moyen que tout le monde soit déçu. Il faut trouver des moyens et c'est contextuel à chaque intervention, d'essayer d'avoir en tout cas des infos sur le contexte, des acteurs avec qui tu parles. Donc, en stratégie de design, on prend les briefs et les requêtes clients comme étant toujours une des composantes de l'information disponible. « One element in the knowledge space » comme dirait sans doute VanPatter. Et on va le challenger… Moi, je fais toujours des twins ethnography. Il me dit: « Tu peux éteindre l’enregistreur ? ». Et là je découvre ce qui se passe. Parfois même, il dit « Non, tu peux laisser, ... ». J’explique comment j'appréhende les entretiens pour obtenir ces choses-là. Les gens leurs font confiance parce qu’ils savent qu'elles, elles ne bullshit pas. Si tu veux que ça marche, tu fais comme elles disent ;) J’essaie aussi d’être le plus vague possible avant l’entretien, c’est parfois un petit mail qui dit “ ça sera anonyme.” Puis quand on commence je dis : “Voilà moi j’anonymise tout, je me fous de qui fait quoi, c’est un système qui me parle, 2 – vous pouvez voir mes notes 3- à tout moment, vous pouvez éditer ce que je vous ai dit et je vous l’enverrai” Comme sur le terrain quand tu prends une photo des gens, tu le leur donne après. (C’est important, le safety des gens qu’on interview.) Après je leur dit on vous envoie le transcript si vous voulez. Aujourd’hui, il n’y a jamais eu quelqu'un qui m'a demandé le transcript. Et on ne m’a jamais demandé d’éditer. Mais en faisant cela, tu crées un cadre dès le début. Quand j’allais interviewer les migrants, j’allais toujours regarder le village où ils sont nés, où ils ont grandi, en Google Earth tu zoomes. En fait, le participant rentre dans une relation où ce n’est plus une interview, on n’a pas l’impression que quand on lui pose une question, il doit gamberger, il s’agite.. . Tu peux en détendre l'ambiance. Ce n'est pas une enquête de police. Il ne faut jamais dire que ce n'est pas une enquête de police, il ne faut surtout pas. Donc de cette manière j'ai des gens qui me déballent des gros trucs durant les entretiens. Après, j'ai la réputation de ne pas faire de censure et de de ne pas bullshiter et d’être piquant dans ma manière de parler des problèmes. Ce qui fait que les gens me font confiance. Ils n’ont pas envie de jouer ave c moi. La double ethnographie permet de voir un peu comment tu compares l’interne et l’externe. En dessous de 12 entretiens ça ne sert à rien car je vais creuser des questions profondes. Des questions où il y a du change, de la stratégie et du design quand ils sont d’accord sur les 3 dimensions. Je creuse les représentations du futur : Je vends ces entretiens comme étant l’effet Ikéa, c'est-à-dire, il y a un vrai plus, c’est que ces stakeholders à qui on est allés poser des questions “Qu’est-ce que vous en pensez? “ Ils se sentent impliqués, du haut de leurs expériences et de leur compréhension des marchés et des différentes divisions. Ils ne sont pas dans une logique défensive ni de stratégie, ils sont vraiment là pour, je leur dis “C’est de l’outil collaboratif, j’ai besoin de votre point de vue, ça m’intéresse. “ Donc il y a une manière très participative de travailler. Après, je ne te cache pas que dans toutes les boites, si le CEO n’est pas respecté, admiré, considéré comme un bon capitaine, il n’y a rien qui fonctionne. Je faisais un truc quand je rencontrais les gens, je leur disais «Je vous demande de dessiner une pyramide à 3 couches » Par exemple, quand tu vas dans une entreprise, c’est bien de demander une salle d'interview où il y a un whiteboard. Très, très vite, tu veux commencer à suggérer “Dessine le moi”. Ça, ça aide vraiment beaucoup. Très vite, le stakeholder il peut prendre le stylo et te le dessiner ce dont il parle et tu vas vachement apprendre. C’est peut-être là où le designer en recherche, il est avantagé et que ça devient intéressant. Par exemple, j’ai 0% de mes clients qui ont été capables de me donner un org chart (Organigramme hiérarchique). En fait je pense que dans les entreprises il n’y en a plus. Parce que ça change tellement souvent. C'est tellement en mouvement.

Le livrable actionnable, déjà c’est un livrable qui pose des questions, et c’est un livrable qui est incomplet. Par incomplet j’entends un livrable qui ne tire pas toutes les conclusions à la place des autres expertises, qui laisse la place au marketing, aux dev, au legal, de venir ajuster et compléter ce livrable au moyen d’un workshop de restitution qui leur posera des questions. Parce que c’est un livrable qui se co-construit au fur et à mesure de comment tu le présentes. Déjà, c’est présenté sous forme de workshop,et pas présenté sous forme de Powerpoint. (Bien que Powerpoint puisse être un outil complet de ces présentations.) Quand tu penses aux lightning talks qui ouvrent normalement les design sprint, la plupart sont des Powerpoint. Mais ce sont des choses qui posent des questions, et c’est un moment où tu prends du temps pour arrêter tout le monde et faire franchement des exercices avec tout le monde de : “Bien, voilà, on vient de présenter ça, maintenant, vous, selon les priorités de votre équipe, dans tout ce qu’on vient de présenter, quels sont les 3 points saillants, les priorités, puis faire du dot voting. “ Ensuite, à partir de là, prendre des décisions sur ces fameux points qui ont été priorisés. Donc un livrable actionnable c'en est un où les personnes qui devraient recevoir la présentation d’un livrable, avec une étape de préparation avec les PO, les PM, on se dit :

Mieux collaborer avec les équipes c’est d'abord commencer par le cadrage: Juste que chaque phase ait un état d’esprit et des objectifs, et que ce soient ces objectifs et ces états d’esprit qui se découlent ensuite en méthodes à l’intérieur. Surtout de dire : "Là, il faut que untel soit au courant de ça, pour telle chose, il faut absolument qu’on collabore avec untel et untel. " Donc faire participer les gens sur tout le process de design et faire des livrables systématiquement actionnables. Par exemple: Même si toi, en tant que user researcher tu connais le vrai journey, mais le faire co-construire par les personnes pour qu’elles se mettent à la place et qu'à la fin, ce n’est pas toi qui sois venu dire : “Voilà le journey qu’il y a eu. " Mais plutôt : "En fonction de ce qu’on a entendu, de ce que je vous rapporte maintenant comme verbatim, co-construisons ensemble le journey / le persona” Moi en tant que researcher, je vais modifier ça ou ça pour vous mettre un peu sur la bonne piste, mais que chacun vienne co-construire le truc au fur et à mesure. “ Et ça, il faut le faire à toutes les étapes. Que ce soit par exemple sur la restitution de research, que ce soit sur le how might we ou que ce soit sur l’idéation. De prendre du temps aux gens, et ne pas avoir peur de leur prendre du temps. En fait, ne pas avoir peur d’être chiant avec les gens. Ne pas avoir peur et se dire : “Attends, le dev ils ont des trucs à faire, et je ne peux pas trop aller l’embêter, je ne vais pas mettre un workshop à ce moment-là. “ Non, je pense qu’il faut vraiment en mettre. Il faut faire venir les gens et il faut qu’on arrête en tant que designer de présenter de façon très : Mais éviter le trop descendant systématiquement, et impliquer les gens, leur poser des questions, les faire poser des questions, les faire réagir, les faire travailler. Comme je disais, il faut que ce design collaboratif, soit 40% de notre taff, il soit porté par les autres. C’est une espèce de co-design qu’on met en place, donc maintenant il y a aussi 6 to 1 et ce genre de méthodes. Mais ça, il ne faut pas avoir peur de le faire, même si à la fin, on ne prend pas en compte ce que les gens ont communiqué. Le simple fait de les avoir intégrés, que les gens soient venus tirer des traits avec nous, ils savent qu’ils ont participé au design, que leurs contraintes et besoins ont été prises en compte. Si à la fin on voit ce qui en sorte qu’on se dit : “Ça, c’est de la merde, je ne le prends pas en considération, “ Hé bien c’est tout à fait OK, on peut le jeter. C’est notre travail.

Une grosse erreur que j’ai aussi faîte, c’était il y a 6 ans chez Ooreka où il y avait un beau projet et j'avais encore ce truc de : “C’est moi qui suis en lead design, je sais ce qui doit être fait point de vue design.” On a vachement parlé sur le projet avec les PO, les PM, on était chauds. Il y avait des personnes qui étaient essentielles dans le projet. Les rédacteurs, parce que Ooreka c’était majoritairement de la rédaction. (Le site maintenant il est mort. Il est encore là, mais en fait, il n’y a plus l’équipe qui bosse dessus, il n’y a quasiment plus personne. Ils laissent vivre le contenu. Mais c’était un très beau projet à l’époque.) Mon erreur ça a été de penser que le design n’était que l’affaire du designer et ne pas voir cet aspect, d’idéation et de collaboration. C’était de dire : “Je suis designer, c’est mon affaire à moi. (le PO à la limite.) Vous vous êtes rédacteurs et votre tâche c’est de faire de la rédaction. “ Je n’ai jamais mis en place cet aspect de : “On co-construit ensemble, les rédacteurs sont des designers, eux aussi ils ont leurs trucs à donner.” On a trop poussé une version, dont nous étions super contents et il y a eu des clashs avec les rédacteurs. On conservait un peu notre position un peu hautaine, dédaigneuse, tout le temps : “Rédigez quoi, vous êtes rédacteurs.” En retour ils me disaient : “C’est pas comme ça que ça doit être fait.” Et on a fait la sourde oreille. Finalement, tout cela m’a ouvert les yeux et cet aspect de collaboration, de co-conception maintenant c’est essentiel. Il faut vraiment mettre tout le monde à fond. Notre taff, c’est de demander toutes les idées et de prendre celles qui sont bonnes, d’un point de vue ergonomie, d’un point de vue design, et pas faire du consensus, mais arriver à amplifier la richesse de toutes les propositions et des besoins de chacun en un design qui surpasse les attentes. Ne pas se dire que le designer c’est notre affaire à nous le design.

Un deuxième conseil que j’aurais aimé que l’on me donne c’est de bien comprendre qui veut quoi autour de moi dans les personnes avec qui je bosse. Par exemple, les autres leads , la boîte, mes designers: qui a besoin de quoi ? Là où je priorise et là où je vois les pourcentages d’efforts à mettre, c’est en fonction de qu’est-ce que ces personnes veulent, et de quoi ils ont besoin. Ainsi que de mon côté, ma team, moi personnellement, et le design: Si c'est un livrable sur un benchmark stratégique ou sur un atelier d’idéation qui va nous ouvrir la stratégie d’un produit, on peut sortir avec énormément d’idées et énormément d’insights. Au lieu d’être exhaustif, je vais me dire : Et en fait je ne me focalise que là-dessus, et je me rends compte qu’il y a énormément de petites choses où j’aurai pu me dire : “Ça peut éventuellement être super intéressant, et ben je le zappe. Si ça peut juste être “éventuellement” intéressant, c’est que ce n'est pas dans un des objectifs de ces personnes, donc je ne vais pas perdre de temps là-dessus.” Finalement, ça permet de passer un gros coup de râteau sur pas mal de choses. Donc je fais un peu aussi de mapping interne: Surtout, là où avant j’aurai pu me dire : Je vais présenter un truc bien abouti, je me rends compte que ça me desservait énormément de le faire. Car présenter quelque chose de final à quelqu’un qui attend du collaboratif ça n’encourage pas la discussion. La personne n’a plus rien à dire, on passe à côté des échanges et de l’intelligence collective.

Lorsque je prends un projet je ne démarre pas si je n’ai pas tout ce dont j’ai besoin parce que je sais que je vais avoir du travail supplémentaire plus tard dans le projet. Donc, pour être sûr que j’ai bien le contexte je fais un workshop avec que les parties prenantes sur la vision du projet/produit. J’approche le workshop comme cela: J’ai un exemple récent dans une société qui me vient à l’esprit. Faire ce workshop était clé pour pouvoir retravailler l’offre actuelle et décider comment en développer une nouvelle. Lorsque l’on observe ce genre de décalage entre l’ambition du client et la réalité des équipes, (et que c’est un gros décalage) on sait que les missions vont prendre du temps et nous pouvons ré-orienter nos efforts d’accompagnement. Pour moi ce workshop permet : Typiquement sans ce workshop je n’aurai pas compris le décalage qui existait entre la vente, la production et le suivi des projets. Quoique je produise cela n’aurait pas été accepté par l’ensemble des parties prenantes et j’aurai donné l’impression de ne pas avoir compris le but de l’entreprise.

Il y a eu plein de problématiques, mais je crois que ça a été pour moi l’un des plus beaux défis, et surtout de réussir à le relever, à faire en sorte que tout le monde soit content à la fin. C’était pour un gros site vitrine, qui présentait la marque. Pour présenter la marque, il fallait forcément quelque chose de très qualitatif, luxueux, avec – je déteste ça mais pour le coup, c’était exactement la demande - créer un effet « Waouh ». Ils étaient vraiment dans ce truc-là. Il fallait un site très beau, très épuré. Ils étaient typiquement dans le fameux “texte gris clair sur blanc” que beaucoup trouvaient très élégant mais qui est illisible. On a réussi, on a répondu à leurs demandes en étant accessibles ! Finir par y arriver, rien que ça, c’est déjà super gratifiant. Ce que j'adore sur des projets comme ça, c’est qu’il y a des défis. C’est beaucoup plus intéressant. Plutôt que des projets où il n’y a pas de débats, donc pas défi, sans grosse recherche de solution derrière. J’aime bien devoir dénouer, identifier comment on va faire pour correspondre à tous les besoins, c’est plus intéressant. Pour le coup, je pense que c'est avec ce projet-là justement que j'ai appris la nécessité de sensibiliser et de former. Au départ, il était difficile de trouver comment aborder les équipes. Il a donc fallu que je trouve des moyens pour pouvoir discuter avec eux, en faisant en sorte que la discussion soit agréable et constructive. Ce projet-là m’a permis d’évoluer dans ma façon de faire. Avec eux, je testais des choses que je n’avais pas trop faites avant. Il y a certains trucs qui n’ont pas marché. Par exemple, j'avais eu l'idée de partir dans un atelier audit et co-conception – je n'avais pas fait de sensibilisation et de formation au préalable, rien. Sauf que, quand les gens ne sont pas formés aux sujets, c’est compliqué de travailler dessus. Il faut savoir que la plupart des gens n’aiment pas faire de l’audit. Déjà, je partais sur un truc pas hyper glamour, sur un sujet, l’accessibilité, qu’ils ne connaissaient pas et sur lequel ils avaient des à prioris. Et en plus, ils auditent eux-mêmes, ils voient qu’ils ont fait des erreurs mais ils ne comprennent pas trop pourquoi c’est une erreur parce qu’ils n’ont pas été formés, pour eux c’est la bonne manière de faire. Bref, en tant que consultante, ça, c’est typiquement une erreur. Avant de lancer ce type d’ateliers, il y a des choses à faire pour que ça se passe bien. Ça m’a pris un peu de temps pour le comprendre mais je pense qu’il faut le prévoir, ce temps en amont. Aussi, ce que je ne faisais pas forcément, et c’est la deuxième erreur que je faisais et que je veux rectifier : Prendre le temps Qu’il va y avoir justement de discussion et d’appropriation des équipes. Quand on arrive avec un nouveau sujet, un sujet que les équipes ne connaissent pas, on ne peut pas se dire qu’on va tout révolutionner en une semaine. Il est important de faire comprendre aux équipes ; ne pas débarquer avec les référentiels, par exemple ; en tout cas moi c’est ma manière de faire. Je ne débarque pas avec les WCAG ou les RGAA , qui peuvent paraître être l’Everest. Quand on ne connaît pas, c’est hyper abstrait. Souvent à la fin des formations que j’anime et où l’on a vu plein de choses à faire autour du numérique responsable, je fais un petit atelier : je leur demande « On a vu tous ces critères, chacun si vous en retenez 3 à appliquer dès le demain, vous prenez quoi ? » Chacun sélectionne, et en fait, que je leur propose de mettre en place dans leurs prochains projets et 1 mois, 2 mois plus tard etc je leur demande d’en prendre 3 de plus. Avec cette méthode-là, on sait qu’on ne va pas changer le monde. En revanche, on sait qu’au fur et à mesure, les équipes vont prendre en compte les choses, ça va entrer dans leur process, ça va devenir automatique et ça va se retrouver dans tous les projets après. Finalement, l’impact sera beaucoup plus important, parce que ce ne sera pas juste sur un projet donné mais sur tous projets futurs. On aura pu faire en sorte que chacun s'approprie ces sujets. C’est ce qu’on dit souvent en tant que consultant : « le jour où on n’aura plus besoin de nous, ce sera le rêve ». On en est loin, mais c’est la meilleure des perspectives.

Dans ce groupe posez vos questions et partagez vos astuces, ressources, outils, jobs etc sur la recherche utilisateur!

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur le product design.

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur l'accessibilité numérique.

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur l'utilisation des sciences cognitives dans le monde produit.

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur l'éthique dans le monde produit.

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur la green UX qui comprend l'éco-conception et la sobriété numérique.

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur l'UX writing.

Un groupe pour poser vos questions et partager vos astuces, ressources, outils, et actualités sur la vie de freelancer.

Groupe pour partager les offres d'emplois, et de missions freelance en France ou ailleurs ainsi que de discuter de nos choix de carrières. Postage libre aux professionnels UX. Pas de recruteurs/RH.

Dans ce groupe posez vos questions et partagez vos astuces, ressources, outils, et retours d'expériences sur la facilitation d'ateliers, de réunions.

Dans ce groupe posez vos questions et partagez vos astuces, ressources, outils, jobs et plus encore sur le sujet de la stratégie UX.

Un groupe pour fédérer tous ceux qui enseignent l'UX afin de partager vos questions ressources et astuces.

Dans ce groupe posez vos questions et partagez vos astuces, ressources, outils, jobs et plus encore sur le sujet du management d'équipes UX.

Un groupe pour regrouper les questions, astuces, REX, outils et ressources sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les métiers de l'UX.